|

据统计,金坛区有国家级非物质文化遗产5项、省级非物质文化遗产7项。

金坛区省级及以上非物质文化遗产一览表

|

非遗名称

|

保护级别

|

|

金坛刻纸

|

国家级

|

|

金坛抬阁

|

国家级

|

|

直溪巨龙

|

国家级

|

|

董永传说

|

国家级

|

|

金坛封缸酒酿造技艺

|

国家级

|

|

儒林树德堂祖传妇科疗法

|

省级

|

|

老人山程氏祖传骨伤疗法

|

省级

|

|

乾元观道教音乐

|

省级

|

|

谈庄秧歌灯

|

省级

|

|

柚山放灯节

|

省级

|

|

指前鱼灯

|

省级

|

|

东浦丝弦锣鼓

|

省级

|

1.金坛刻纸

金坛刻纸是民间剪纸的一个派系,是以纸张为材料、刻刀为主要工具的一种平面镂空造型艺术。

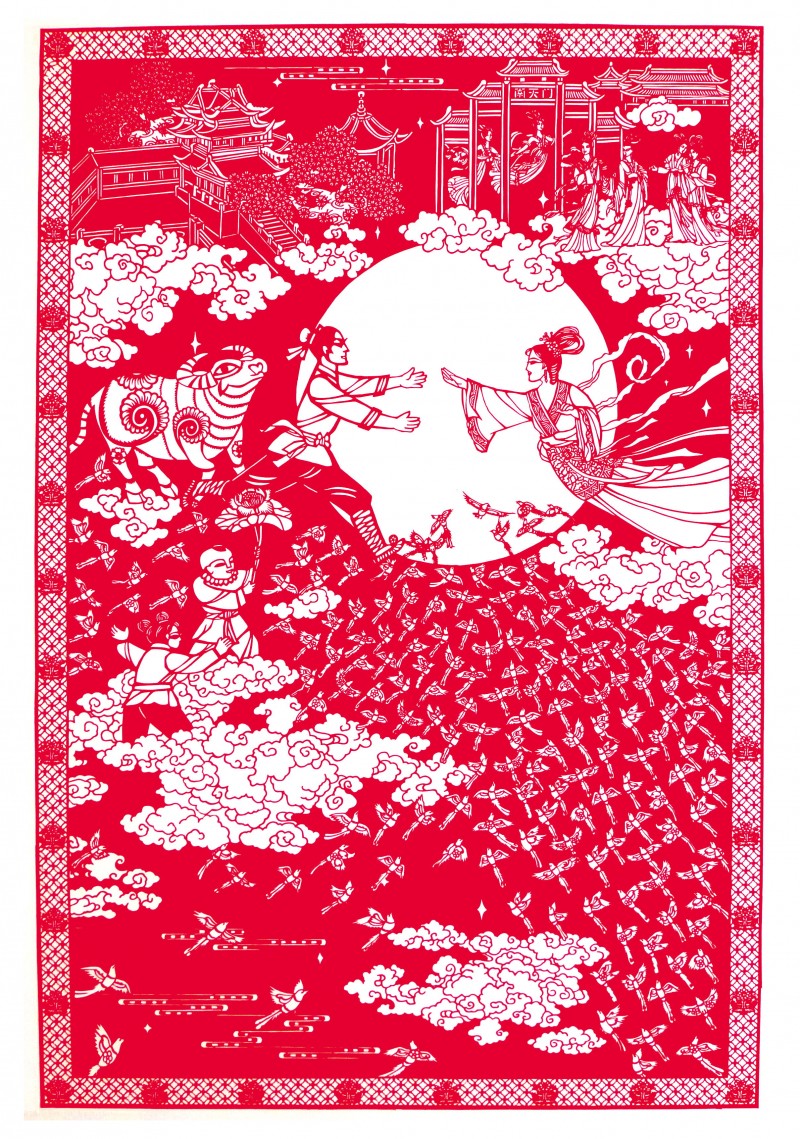

(刻纸作品《鹊桥会》 杨兆群提供)

明清时期,金坛就已流行刻纸,其雏形是门笺、喜笺、花笺、窗花、鞋花等带有镂空图纹或象形字纹的纸质贴挂物,及至喜娃、寿星、八仙、钟馗和花鸟虫鱼等装饰图案,俗称“纸花”。

(刻纸作品《丰收的喜悦》 杨兆群提供)

上世纪70年代中期,一批具有美术基础的民间剪刻纸爱好者,通过金坛文化馆暨工艺美术社组织的技艺培训和专业引导,形成了以朱晓坤、杨兆群、殷卓宁、孙荣才等为代表的刻纸骨干队伍,使金坛刻纸创作进入了一个高峰期。及至上世纪末,金坛刻纸陆续有数百件作品在省和国内外的各类展赛中亮相、获奖,被广誉为“江南一枝花”。

在继承和进化中,金坛刻纸不断吸收现代技巧和审美元素。例如在工具上,由传统的硬板划刻改为蜡盘软刻;在工具和材料上,改选了刀具、纸张和纸质;在色彩处理上,由单色丰富为填彩、点彩、衬彩、叠层等综合手法;在画面构图上,既保持简约和简洁,又讲究丰富和繁茂;在幅式上,既有长达数十米的恢宏巨篇,又有盈尺或方寸的精雅小品。从而使刻纸艺术作品的表现更为丰富、灵活,细腻、精致,富有江南地域特色和现代审美情趣。

(赵黎华提供)

进入二十一世纪,金坛民间刻纸方兴未艾,逐步形成了以金坛刻纸研究所和金坛剪刻纸文化发展有限公司为主流队伍的保护传承群体。在当代保护传承中,金坛刻纸的传统保留作品和新创作品不断涌现,产生了广泛的社会影响。

先后有百余幅作品在全国各类报刊发表或入选国内外大展,两幅作品被中国国家博物馆收藏,巨幅刻纸作品《从雅典到北京》收到国际奥委会原主席萨马兰奇的亲笔赞扬信。另有数十幅优秀金坛刻纸作品被国家文明委及全国各大城市选用为公益广告。

“第五届国际剪纸艺术展”和“首届飞洋鱼杯全国小幅剪纸精品展”等大型文化活动先后在金坛举办。全国各地及港澳台和美国、德国、韩国、日本、荷兰、以色列等300多名艺术家,陆续融入与金坛刻纸艺术的互动和交流。与此同时,金坛刻纸保护传承群体联手教育部门,在辖市区10多所学校建立了刻纸培育基地,开设了校本课程和刻纸艺术辅导班,近年来接受刻纸培育、辅导的中小学生超过3000人次。

2.金坛抬阁

金坛抬阁是由若干童男童女扮演成古装戏剧人物,造型悬立于若干层四方形阁架上,在庙会出会时由众人抬着并配之于吹打器乐的一种表演活动。

(金坛抬阁“盗仙草” 金寿彭摄)

明初时,戚继光带兵打败侵扰金坛的倭寇,并将金坛的城墙加高三尺。金坛百姓欢庆时,遂在戚继光军队中的湖北籍士兵的传授下,在原民间细打锣鼓的基础上,加配了从湖北移植的抬阁进行杂技娱乐,以祈求国泰民安,百姓乐业。此后代代传延,成为融戏剧造型与杂技娱乐为一体的表演形式。最初的抬阁很小也不高,后经金坛民间艺人改造,吸收了湖北抬阁的长处,又融进了金坛的本土特色,从而独树一帜,更具观赏性。

金坛抬阁的制作,以木桩和插销为“骨”,以桩载人分层连体固定。阁的座架为六尺长、五尺宽的长方形,有四条腿的长方底座,底座中以木杆为支架,装有花木栏杆,饰有假山曲桥,花卉绿荫和亭台。假山旁和亭台前坐立着古装戏剧人物。阁以桩为依托上下连为一体,由高至下分五层为顶桩、二桩、三桩、四桩和末桩,上下高达两丈四尺。

出行时,花团簇锦的抬阁上下五层,共有五至七个塑扮各种戏剧人物的童男童女。抬阁主体由十六个壮汉“八抬八插”,即八人用肩抬着,八人用杠插着。配上铿锵有力的吹打乐器及仪式队伍,场面壮观,犹如抬在肩头上的流动戏台。最兴盛时,金坛城里曾有城隍庙、忠佑祠庙、河西庙、李王庙、八蜡庙、殿值祠、河东庙等7支“抬阁”同时出会,规模和声势十分浩大。

经过历代传承和改造发展,金坛抬阁形成了独特的本土风格,成为融民俗、竞技、戏曲、音乐和艺术造型为一体的多性民间艺术的结晶,具有十分鲜明的地属特征。

中华人民共和国成立之初,金坛抬阁活动的策划、经费、组织等均由商会负责,业主和职员共同参加。1956年之后由于历史原因,金坛抬阁曾经历了一个长期沉寂的过程。2007年6月,经徐云子、于忠等新老传承人的共同努力,恢复制作了一支《盗仙草》的抬阁并出行表演,使之在沉寂50多年后风光重现。2015年元宵节,由当代传承人姚汝明等制作恢复的第二支金坛抬阁《董永与七仙女》全新亮相,并在多处大型文化活动中进行了表演和展示。

3.直溪巨龙

直溪巨龙是以龙为艺术造型的一种民间表演样式,源于元末明初的巨村,故称“巨龙”,至今已经600多年。

(直溪巨龙在天安门场上 王玉华摄)

直溪巨村的“龙”最早是以稻草为材料扎制而成。将稻草按龙体粗细捆扎延连相接,草捆中分若干节插入木棍,制成便于自由弯曲的龙身、龙头和龙尾,长约15米左右,可由八、九个人舞动。前清时,由稻草扎龙改用竹篾扎成龙骨架,外裹彩布。民国后期,始以竹篾扎制裹布,在龙衣上绘画龙鳞,龙身内配装蜡烛灯。

1941年至中华人民共和国成立之初,巨龙经常活跃在金坛、句容、丹徒、丹阳一带。1939年3月,陈毅在丹阳延陵主持召开新四军庆祝三八妇女节大会,巨龙到场表演,一时万人空巷,轰动了茅山抗日革命根据地。

巨龙的表演传统流程,有“打招”“串阵”“翻花”“舞步”“跪舞”“坐舞”“过桥”“罗汉盘”“空中探”“开荷花”和“嬉水脱壳”“蛟龙翻身”等18套。整个流程都在铿锵有力的锣鼓声中进行,每个套路之间紧密相连,环环相扣,要求雄浑强悍,气势磅礴,所有表演人员动作娴熟,配合默契。表演者最初没有统一穿戴,民国后期开始讲究服饰,现统一穿清末年间服式的彩衣彩裤,腰扎彩带,头戴英雄帽或头扎英雄结。进化后的直溪巨龙与一般龙相比身段较长,最长的达100节至200米,需100多人协同表演。

(直溪巨龙队的火龙表演 金寿彭摄)

1953年至1977年,由于历史原因,巨龙活动曾一度被迫沉寂。1978年底至80年代中,由巨村村支书欧阳法宝及欧阳洪福、刘兆书等人领头,恢复和组织巨龙表演活动。1995年,恢复后的直溪巨龙在首届常州民族风情旅游节上重新亮相。1999年9月,直溪巨龙参加了在南京举行的“江苏省喜迎新世纪舞龙大赛”,获得了单龙组的金奖。1999年12月19日,直溪巨龙应邀来到首都天安门广场,参加了庆祝澳门回归的中华舞龙大赛。

旧时每年农历正月十四,直溪巨龙都要配合庙会祭祀举行盛大的出龙仪式。中华人民共和国成立后至“文革”期间,巨龙出会一度中断。2008年农历正月十四,巨龙恢复了沉寂60多年的出会祭祀仪式。2000年,直溪巨龙移植了火龙表演项目。2017年,巨龙传承人在登冠小学对学生开设了“小龙人”培训班。现今巨村有10多支(男龙、女龙、混双龙)舞龙队,长年正常活动。

4.董永传说

董永传说始于汉代,讲述的是孝子董永卖身葬父、仙女下凡为妻的神话故事。金坛是董永传说的发源地之一,主要流布在今金坛区直溪镇境内。

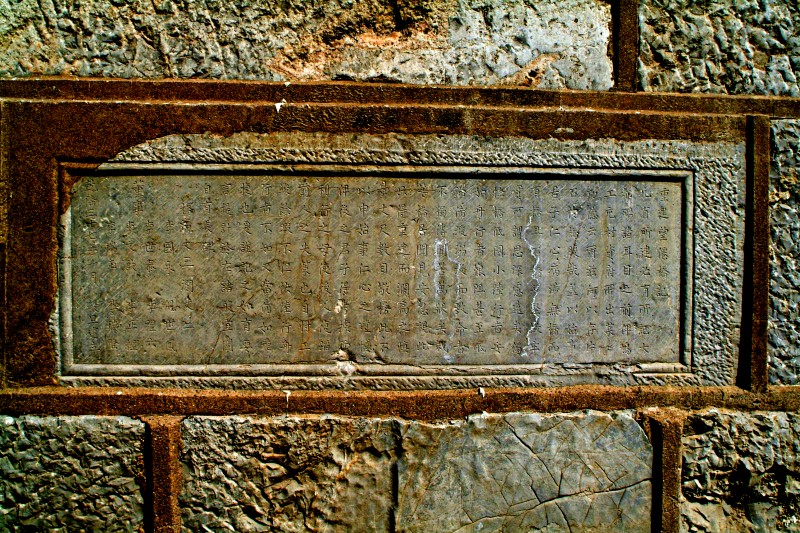

董永传说中的望仙桥遗址(上世纪80年代改建) 金寿彭摄

在光绪版《金坛县志》中,关于孝子董永和七仙女及其子鹤生的传说内容有多处记载。在境内,其相关的遗存、遗迹和实物多达四十多处(件)。

今直溪镇的董永村原有董永庙,庙门有一石刻对联:“卖身葬父垂孝德,天遣仙姬陌上迎”,概括了董永与七仙女传说的精华。该庙有前后两进约70多平方米,庙内墙壁上绘有“二十四孝图”。在董永村的东首原有一座方形跨河石桥,名叫“望仙桥”,传说因董永携子董鹤生于“七夕”在此桥上望迎生母而得名。此桥重建于乾隆年间,并有碑石刻文《望仙桥重建记》,详细记载了董永与七仙女之事。董永与七仙女定情的老槐树,现仍生长在距董永村不远的吕坵村中。1955年拍摄电影黄梅戏《天仙配》时,扮演七仙女的著名黄梅戏演员严凤英曾与导演一起来此老槐树下寻根。距老槐树东南约两里的傅家村,相传为当年董永卖身赎债(傅员外家)之处。

直溪董永村西十余里的茅山顶宫,立有与孝子董永相关的碑文:“在家不孝双父母,何必灵山朝世尊”。史料记载,最早以《孝子图传赞》记述董永事迹的作者、汉代文学家刘向和以《搜神记》赞颂董永孝行的作者、晋代学者干宝,此前都曾游览或寄居过金坛当地。金坛历代名贤咏叹孝子董永和七仙女的诗词也很多。明代欧阳里的《过董永桥》、明末曹建孙的《望仙秋月》、清代李秉阳的《董坡怀古》和《董孝子庙》中,均有赞颂董永孝行的内容。

(嵌镶在望仙桥遗址的乾隆年间《重建望仙桥记》石碑 闻毅先提供)

在金坛民间,不同版本的董永与七仙女传说故事多达数十个。2005年,金坛文化部门组织对董永传说进行普查整理,并对李向荣、闻毅先、赵路保、李中正等当时传承人和李双孝、李林春、李书知、吴小凤、李云发、李金才等一批传承讲述者进行了确认。2017年1月,拥有20多名成员的董永文化研究会在直溪成立,该协会搜集整理了董永传说故事及相关资料十多万字。近年来,金坛直溪镇及有关部门多措保护“董永故里”,组织开展董永传说的讲述活动。一批积极参与保护董永传说的民间人士,正在逐步恢复董永庙、望仙桥等遗迹和遗址。

5.金坛封缸酒酿造技艺

金坛封缸酒酿造技艺主要流布在金坛所辖行政区域及周边地区,以域内的白塔、金城、建昌、指前等地为密集地。

(1970年代的金坛封缸酒作场 剑虬摄)

据史志、旧文记载和印证,秦时每年农历霜降至次年立春,金坛民间即有走村串巷者,使用专门的器具,经淘洗、蒸熟、淋净,加入草药为糖化发酵剂,发酵后制成“米酒”。人们在米酒内加入白酒,再次封缸发酵,名曰“封缸酒”。此后代代传延,酿制技艺逐渐成熟。清光绪年间,金坛城北白塔万德隆万家油坊,兼营酿造封缸酒。民国年间,金坛城内开设的酱醋作坊和糟坊都兼营酿酒,其中尤以位于司马坊的信孚糟坊和开设在北门的怡盛糟坊较有名。中华人民共和国成立后公私合营,成立金坛酒厂酿制封缸酒。

金坛封缸酒属黄酒系列,以金坛“标米”为主要原料,按照传统秘方精心酿制而成。其酿制原料均取自本地而非所不能替代,具有突出的地域优势。其酒色泽金碧自然,不加色素,澄清明澈,久藏不浊,酒性中和,醇稠如蜜,馥郁芳香,含多类糖分、各种氨基酸及维生素等,营养丰富。

1984年,金坛封缸酒曾获国家轻工部酒类大赛银杯奖。1986年,金坛封缸酒获得首届中国黄酒节特等奖。黄金时期,金坛封缸酒年产销量曾达到1000多吨,在上海、南京等大城市开设代销点,仅上海的代销点顶峰时就多达50个,仍然供不应求。金坛籍著名数学家华罗庚每当出国访问和讲学,必须携带家乡封缸酒作馈赠礼品。

(米曲发酵 叶林生摄)

进入1990年代以后,由于可乐、果汁等无酒精饮料普及和啤酒、葡萄酒的崛起,金坛封缸酒市场受到很大冲击,至2000年酿造业曾由巅峰跌落到了谷底,年产仅100多吨。同年,金坛酿酒厂改制为金坛丰登酒业有限公司,开始了复兴之路。现国家级代表性传承人王浩平会同民间酿酒技师,在传承保留传统酿造技艺的基础上改良进化,使其更符合现代消费者的饮用要求。同时,开发了金坛封缸酒酿造专用的标糯米原料基地。通过一系列努力,使一度沉寂的金坛封缸酒酿造技艺重现生机,得以传承光大。

6.儒林树德堂祖传妇科疗法

金坛儒林树德堂祖传妇科疗法始于乾隆年间,距今有300多年历史。创始人储知善以妇科中草药见长,为解除民间不孕不育等诸多妇科疑难杂症之痛苦,以中草药为本,经无数试验积累成偏方,其医德和医药由此在其家族内代代相传。现主要流传地集中在金坛区儒林镇。

(百年老药店儒林树德堂 马志骏提供)

儒林树德堂祖传妇科疗法主治男女不孕、子宫肌瘤、卵巢囊肿、少女经闭、痛经、各种异常带下、周身关节痛疼、盆腔各种炎症、输卵管不通、崩漏等。传承人在前有古人立方基础上,据理法方药而辩症施治。其一为妇女经行病变,以三帖中药为基础,专治妇女经行量多、量少、经行前后不定期,尤以治疗少女、妇女痛经为首注;其二为带下,在治疗带下色绿、质粘、有秽气、有阴痒、小便短赤、舌质红、苔黄腻、脉数症状方面,以《龙胆泻肝汤》加减为主,不仅能治疗妇人盆腔炎症,还能兼顾到软坚散结、疏肝理气等妇人诸症;其三为不育症,在《备急·千金药方·卷二》《七子散》的基础上,加入该店自己加工炮制的狗鞭散,使之达到“阴中求阳,阳中求阴”之效;其四为产疾,先辨明症瘕积聚,再辨明三焦痞满胸膈闷,气不宣通肋气清,均可药到而病除。

该疗法的特色方药有二:一是加工炮制酒蟾酥——树德堂加工的蟾酥皆为佳品,能显著治疗疔疮,痈疽,发背,瘰疬,咽喉肿痛,小儿疳积,心衰,虫牙痛,慢性骨髓炎等毒、恶病,深受广大患者青睐;二是炙地鳖虫治疗妇腰损伤妇腰损伤动弹不得者,服用此方一疗程后大都能消除疼痛,行走自如。

儒林树德堂祖传妇科疗法及其医药的诊治特色、中草药方等,都具有其独树一帜的原创性。其系列秘方世代流传,一般不作更改,对妇科疑难杂症均有确切、稳定的疗效,解除了无数妇科病患者的病痛,赢得了众多妇科病患者的赞誉和信赖。其许、储、马三氏历代传人,著《女科指南》20卷、《伤寒论》14卷、《幼学准绳》4卷。经历代传承和发展,儒林树德堂妇科疗法已成为江南妇科的一大流派,其中以中草药为本的传统特色专科、特色方药等,具有很高的传统医学研究价值,已成为江南妇科的一大流派。

7.老人山程氏祖传骨伤疗法

老人山程氏祖传骨伤疗法是江苏著名的中医骨伤科世家,已有130多年的历史。程氏家族世代习武,在练武过程中经常伤及筋骨,因当时的医学不发达,程氏先人便找来各种草药疗伤,慢慢摸索出了一套颇有效果的骨伤疗法。此后,程氏家族开设诊所,专门为人医治骨伤。早年程氏家族在老人山李塔村定居后,便在当地采摘草药治病救人,后由于骨伤求诊人数的增加,加上山内草药有限,自己开始种植部分草药。

老人山李塔村位于金坛、句容、溧阳三县交界处,由于程氏祖传骨伤医药疗效显著,远近百姓有跌打损伤都来此治疗。旧时每天都有三、四十人前来就诊,医疗点的三十多个床位都住满了患者。除了李塔村外,附近薛埠镇也成为老人山程氏祖传骨伤的医疗点。程氏第三代程功明在20世纪四、五十年代便在薛埠镇老药店坐堂。1986年,程贤德一支由李塔村迁至薛埠镇开设老人山骨伤科。1998年程氏第六代程时林在金坛市中医院开设老人山骨伤专科门诊,每日接诊几十例,在金坛以及周边地区享有很高的声誉。

老人山程氏祖传骨伤疗法,运用摸、捏、接、提、推、拿、按、摩八种正骨手法,结合针灸、熨贴、药敷、中草药等中医伤科治疗方法,主要施以外用方“活血接骨膏”和内服药“行瘀疏滞汤”“复元活血汤”等治疗骨折、关节和软组织损伤。具有愈合快、功能恢复好、病者痛苦少、医疗费用少的特点。对新鲜骨折和陈旧骨折采用手法正骨,夹板固定,中药外敷等方法,并能采用传统手术成功医治各类粉碎性骨折和开放性骨折。老人山程氏祖传骨伤疗法主要有外用药活血接骨膏和内服方行瘀疏滞汤、壮骨强筋汤、定痛和营汤、祛风散瘀汤和复元活血汤等。其治疗方法,对骨折、关节和软组织损伤等病症均有确切、稳定的疗效,且费用较低。

为将程氏祖传骨伤疗法运用于金坛各地,方便远近患者就医,1999年程氏第六代传人程时林与金坛中医医院联手,开设了老人山程氏骨伤专科门诊,每日接诊几十至上百例不等。2016年7月,老人山程氏骨伤专科门诊从金坛中医医院分离,成立了独立的老人山骨科医院。

8.乾元观道教音乐

茅山乾元观是江苏省唯一的坤道院,其道教音乐经隋唐之兴盛,在宋、元二朝又受宫廷的宠幸,距今已有1000多年历史。初传以笙、萧、管、笛、三弦、琵琶等六大件器乐为主,后经逐步演变,增配了扬琴、古筝、二胡、中胡、低音大胡等,同时增加了系列打击乐,形成了器乐、声乐和打击乐三大部分。

乾元观道教音乐的韵腔不同于茅山的正一派,系全真龙门派坤道,既充满全真道的音乐韵味,又含有一定量的正一派道教音乐成分,同时也吸收了江南丝竹的精华和戏剧音乐的元素,古朴典雅,优美动听。主要用于玄门日诵、早晚念经及设坛、上供、焚香、升坛、画符、念咒、发炉、降神、迎驾、诵经、赞颂等斋醮仪式中,分为阳事和阴事两大类,阴者超度亡灵,阳者祈福迎祥或庆祝圣诞良辰,选用曲牌随阴阳的不同情绪而定。常用乐曲有《朝天子》《天河水》《老八板》《文辞》《万年欢》《迎仙客》《柳春娘》《大富贵》《龙虎斗》《碧步王》和《黄龙吐翠》等。其中,《黄龙吐翠》是乾元观道教音乐的代表曲牌。

(法事中的乾元观道教音乐——供天 鞠崇学提供)

乾元观道教音乐系全真龙门派,其经韵乐仪以全真十方正韵为主,既有适量的正一派道教音乐成分,同时又再现了江南丝竹的精华和江南戏剧音乐的元素以及江南圩乡“道情”“送春”“啷当”等民间艺术形式的特质,并以古朴典雅,唱诵舒缓缠绵,清丽委婉的韵调风格形成了特有的江南全真韵,深受民间大众喜爱。中国道教协会任法融会长题誉之为“坤道仙乐”,中国道教音乐专家、上海音乐学院教授刘红博士称之为“最原始本真、并具有鲜明江南特色和代表性的全真道韵腔”,新加坡道教总会陈添来会长赞之为“中国道教最优美的音乐”。

(乾元观经乐团演奏道曲 鞠崇学提供)

乾元观道教音乐传播活动的区域相当广泛,包括苏州、无锡、常州、南京、上海、浙江等周边多个省市及至港、澳、台地区。2010年11月,第十届道教音乐会在金坛召开,来自世界各国的800多名高道大德和道教音乐学者汇聚一堂,共享乾元观道教音乐的魅力。多年来,该道教音乐团还频繁参加海内外大法会和各类法务、道教活动,10多次出访东南亚,其独特的道教音乐魅力在海内外形成了广泛影响。

9.谈庄秧歌灯

谈庄秧歌灯属传统舞蹈,起源于明朝末年,流传在今金坛经济开发区谈庄村自然一带。咸丰十年春,太平军浴血攻克金坛城,城内戴王府前搭起高台表演各种节目,其中就有秧歌灯。江苏省级文物保护单位金坛戴王府内的墙壁和房梁上,至今仍清晰可见与谈庄秧歌灯吻合相关的彩绘图案。自太平天国后,谈庄秧歌灯活动一度沉寂。

(1980年谈庄秧歌灯中的“浪子”与“红娘” 黄国强提供)

民国二十七年,当地艺人陈全宝和祁锁庆等,将秧歌灯活动在谈庄兴起,始称为“谈庄舞秧灯”,又叫作“谈庄秧歌灯”,此后频繁在金坛、武进、丹阳交界地区及茅山、句容一带演出。

谈庄秧歌灯的表演人物有13个角色,从身份、服装到脸谱形态,一概扮成古代戏剧中的相应角色。表演器具及制品主要有花灯、折扇、吹打器乐等。曲调主要有《秧曲》《马曲》《万调》《鸡声曲》等,唱段有《浪子游春》《看花灯》《嬉莺莺》等几十种。

谈庄秧歌灯既有源于古代戏剧人物表演的成分,也有对民歌、时令小调的吸收,又有从曲艺、乐曲中的引进,还有从外地民间吹打演唱中的移入。所演唱的声腔充满江南水乡风味,曲调抒情悦耳,舞蹈动作柔美朴实、轻松愉快,歌词通俗流畅、动人以情,享有“九腔十八调,调调有花色”之誉。其配对表演、队形变化及相关道具有规律,均以“圆”状为主,舞蹈动作轻柔文雅,舒缓秀气。同时,演员讲究表情,含蓄儒雅,脉脉传神,达到惟妙惟肖的表演效果,具有较高的艺术观赏性。

自1953年起,江苏省、上海市的歌舞剧院、艺术研究所、舞蹈家团体以及一些艺术院校,曾纷纷派专家学者或专业人员观摩采访谈庄秧歌灯。1983年,谈庄秧歌灯应邀赴南京参加了全省民间歌舞汇演并获得了表彰。1988年,谈庄秧歌灯被收入《中国民族民间舞蹈集成》。2006年,金坛档案馆邀请曾在1950年代搜集整理过民歌民舞的范学贵和华明老人,对手抄本《秧歌灯》进行了深入研究并将其工尺谱翻译成简谱。作为江南民间舞蹈艺术的“基因库”,其主体舞蹈动作和曲调相继被江苏省歌舞团、常州市文化馆等多家专业文艺团体移植,其移植后的作品《好一朵茉莉花》《太阳雨》等,分别在全国和省级赛事中获奖。

10.柚山放灯节

柚山放灯是水乡的一种民俗活动。旧时每年农历七月十三至十五(中元节)的晚上,在长荡湖畔的儒林镇柚山村,男女老少都会一起出动到河边或田边放灯,这成为当地的一个传统节日活动,自清末民初起始有近两百年的历史。

(柚山放河灯 周文良提供)

据当老人回忆,柚山放灯节有两层含义:一是明朝末年,清军攻陷北京后一路南下,大肆杀戮。一些明朝遗民以长荡湖、大涪山为根据地,组织反清起义。此后他们被清廷镇压,死亡无数,长荡湖及柚山河内都被鲜血染红。后来到了七月半,人们就在河湖中点放河灯祭奠那些死难义士的亡魂。另一层含义是,过去水乡多有不幸落水身亡者,圩乡间叫“河溺鬼”。七月十五之夜放河灯,传说是为那些“河溺鬼”引路,使其走出幽冥地狱,同时也为生者祈福,以免遭不测。

柚山放灯节主要有放河灯和放旱灯两类。放河灯,是指放在河流水面上的灯。河灯有多种样子。有何花状、小船状,也有飞禽走兽状,但较为轻便。灯以竹篾扎骨蒙透光纸,配上一块便于漂浮的硬纸板、木片或泡沫为底座,内点半截蜡烛。放灯的任务,大都由本村中老年妇女们在河面的船上完成。放灯的地点,在本村的柚山河至长荡湖东侧。放旱灯,是指在田野间巡回的放灯。各家各户对旱灯的做法比较讲究,花式品种也较多,有瓜灯、方灯、龙灯、猴灯、兔灯、牛灯、鱼灯等,一般用竹篾扎骨蒙透光纸,有的用铁皮或铁丝成框插上挡风玻璃,再按上手柄或支杆,内点蜡烛(现改为电池灯泡),一般做成后可连年反复使用。

柚山放灯节的习俗,由道、佛两教不同的做法糅合而成。灯的颜色也有讲究,分成四色:红灯代表当地有名望的人,黄灯代表读书的学问的人,白灯代表普通百姓,绿灯则代表品行欠佳者。放灯,即“照幽冥之苦”,盏盏莲灯飘浮在黑暗的水面上,象征佛法无边,兼有超度孤魂之意。此外,放灯还恭请“八仙”出巡,以祭厉鬼。整个仪式意在普度众生,超度罪孽,戒恶劝善,具有浓烈的教化色彩。

从2003年起,金坛对柚山放灯节这一民俗活动投入恢复工作。2004年8月和2010年8月,柚山村已恢复举办了两届规模较大的放灯节活动。

11.指前鱼灯

指前鱼灯是一种以象形鱼为主要表演道具的传统舞蹈,发源于今金坛区指前镇芦家村,已有130多年的历史。

(指前鱼灯队合影 王海松提供)

芦家村位于长荡湖北岸。由于世代生活在长荡湖边,旧时人们大都以捕鱼为生。晚上,下湖捕鱼的渔民们将灯盏挂在船头或船梢上,一是捕鱼时在湖船上照明,二是保佑平安,祈求多捕鱼虾。接着,该取兆讨吉习俗从捕鱼船上移至湖岸家屋,并在村中民户竞相效仿,形成了按农历约定月日,在各家屋舍“上灯”和“落灯”的风俗习惯,所张挂的灯也逐渐被人们制成各种象形“鱼”类。此后,随着鱼灯品种和样式的逐步进化,又由屋舍张挂延衍演变为孩子们嬉闹舞动的吉祥玩具,称作“调鱼灯”。人们根据鱼的习性发挥丰富想象,融合渔民劳动生活而演变出各种舞蹈动作,继而成为一种娱乐表演样式,也成为当地逢年过节、拜神祭祖、喜庆丰收和祈福迎祥的必备形式。

鱼灯表演中,其“鱼”的形状有“鲤鱼”“鲫鱼”“鲢鱼”“青鱼”“草鱼”和“龟”“蟹”“虾”“蚌”等等。“鲤鱼”等鳞类鱼制成两截,分头前、尾后成水平状固定于表演者腰部;“龟”等贝壳类鱼则制成象形盔甲披裹于表演者身上。看上去人也是“鱼”,“鱼” 也是人,显得惟妙惟肖。鱼灯的制作材料,起初用竹篾,后进化为铁丝。鱼灯身上的装饰灯最早是由表演者手持小蜡烛,后来进化为将若干电池灯珠以线连接遍布全身,表演时揿亮灯珠使鱼身发光。鱼灯的表演者多为儿童少年,所有表演者均着古代戏剧服,化戏剧舞台装,其中的“渔婆”们打扮成古戏中的“媒婆”,手提花篮。表演队伍中另有横幅、号旗、幡旗、高灯、大伞(伞上有灯)、兹巴、大锣大鼓、小龙、幡旗、横幅、流星球及彩船等。

鱼灯表演系指前芦家村祖先在长期生产和生活中,顺应自然而创造并代代传延的一种娱乐活动,为其它地区所稀有。整个表演过程中,“头动、尾巴摇”的表演者们,其舞步和身姿始终象鱼在水里那样不停地游曳,造型生动,舞姿优美,活泼俏皮,颇有自然生活情趣。

近年来,指前鱼灯在努力发掘恢复和讲究观赏性的同时,不断培育新一代传承人,并积极参与地域内外的各类展示表演活动。

12.东浦丝弦锣鼓

清嘉庆年间,今金坛指前东浦人吕氏祚德入朝荣任武造司郎中,被御封“奉直大户”,便在村上建造吕氏宗祠及附属厅堂和雕花大厅,用作接待朝廷官员和宾客同僚。其时,吕元清、虞万秀等吕氏之后及村中艺人,则以歌颂王昭君出塞为题材,吸纳宫廷音乐和江南丝竹之长处,自编十六首曲调用乐器演奏,为“奉直大户”迎来送往。此后,逐步流为村人的自娱自乐形式,在逢年过节、庙会祭祀和丰收登场等喜庆盛事时进行表演,从而得以代代流传,至今已有200多年历史。因弦乐器上的弦为丝线,故称“丝弦锣鼓”。

(东浦丝弦锣鼓表演 叶林生摄)

东浦丝弦锣鼓的器乐由弹拔、吹奏和打击三大部分组合。其音乐主要有十六个曲调和十六番锣鼓径组成,十六个曲调分别为头调、二调、三调、进花园、出花园、新不只、中不只、后不只、大官丁、小官丁、前照君、中照君、后照君、中细板、后细板、三百只等(现工尺谱上有58种调)。其曲调短小精悍,蕴含农耕稻作风味和水乡秀丽景色风韵,传递田园劳作和欢乐气息,演奏时丝竹之音和锣鼓之经循环往复,起伏跌宕,悦耳动听,明显区别于与其他音乐。

1956年春,金坛县文化馆曾派专业人员前往东浦村进行整理、挖掘,将琵弦锣鼓的1 6个曲调从口传“工尺谱”翻成简谱,其“锣鼓经”一并记录,油印成册。1959年国庆节,为庆祝中华人民共和国成立十周年,金坛召开县乡村三级干部大会,东浦丝弦锣鼓队应金坛县政府所邀进城表演。1966年后,东浦丝弦锣鼓队因历史原因而沉寂。

2011年,东浦村村民吕小龙家发现祖传的丝弦锣鼓原工尺谱手抄本,经80多岁老艺人吕敖洪、吕田法口传,将原工尺谱翻成了简谱。在相关单位支助下,东浦丝弦锣鼓添置了一批民族乐器,要村里辟出排练场所,动员吸纳了近40名男女村民加入到丝弦锣鼓队,同时请专业的音乐老师作辅导。近年来,东浦丝弦锣鼓队已多次在区域内外的大中型活动中进行了展示和表演。目前该村有固定的排练场所,在老艺人的召集下,坚持进行常态化排练,以不断提升技艺,完整恢复其传统演奏水平。

扫一扫在手机打开当前页

|